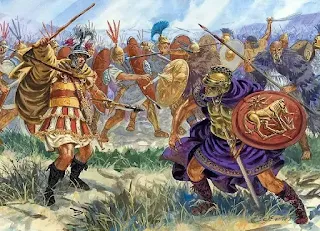

La rivolta di Ampsicora: i ribelli sardi sfidano Roma

La

rivolta di Amsicora

o Ampsicora è

stato il principale movimento di ribellione contro il dominio Romano

in Sardegna

Una

volta conquistato il sud della penisola e la Sicilia, trovandosi in

guerra contro Cartagine che possedeva quest’ultima, Roma mirò

subito alla conquista della Sardegna.

Conquistare

l’isola non fu però un’impresa di poco conto per Roma, poiché

il popolo sardo lottò ben otto volte contro il potente esercito di

Roma, anche se molto probabilmente la rivolta più nota è

sicuramente quella capeggiata da Amsicora, che riuscì ad unire tutti

i sardi creando un unico esercito in grado di fronteggiare Roma.

La

lunga lotta per la Sardegna

L’isola,

abitata secoli e secoli prima dall’evoluta civiltà nuragica,

venne occupata con la forza dai Punici, che dal momento della loro

ascesa al potere, conquistarono con la forza tutte le terre del

Mediterraneo occidentale, Sardegna compresa. Di quest’isola però,

riuscirono a conquistare solo la parte costiera e la pianura

del Campidano,

luogo dove armai era già diffusa una cultura sardo –fenicia,

dovuta alla convivenza pacifica con questo popolo arrivato nell’isola

secoli prima.

Ben

diversa era la situazione all’interno dell’isola, dove gli

abitanti era organizzati

in gruppi tribali,

di cui i più noti erano i Balari

e gli Iliensi,

che vivevano di un economia agropastorale, mantenendo la cultura

originaria dell’isola, coi loro usi e costumi.

Nei

confronti di Roma, la ribellione di Amsicora è certamente la

più nota. Il

primo motivo è senz’altro il fatto che quest’uomo unì tutti i

sardi (abitanti della costa e abitanti dell’interno) con la

consapevolezza che per sfidare una Roma era necessario essere un

unico popolo, il secondo motivo è il fatto che tale rivolta ci

viene raccontata in maniera dettagliata da Tito Livio, uno storico

latino del I° secolo, nel XXIII° libro della sua opera “Ad

urbe condita”.

Il

resoconto di Tito Livio descrive il periodo delle guerre puniche,

raccontando come Roma ha ormai conquistato tutto il sud Italia,

sottraendo ai punici anche la Sicilia e la Sardegna. Siamo nel

215 A.C. e quest’ultima isola è

fondamentale per Roma,

non solo per la sua posizione geografica, ma anche perché possiede

una grande pianura in grado di produrre cereali per il fabbisogno

della città , cosa che d’altronde faceva già per gli abitanti di

Cartagine.

L’ascesa

di Amsicora e la rivolta

In

questo clima di sottomissione al nuovo popolo che si impossessa

dell’isola si distingue un uomo, Amsicora, un latifondista che vive

in una cittadina vicina alla costa occidentale, Cornus, che

Tito Livio definisce come “qui

tum auctoritate arque opibus longe primus erat” –

era il primo, di gran lunga, per prestigio e per ricchezze. Amsicora

ha un obiettivo, sfidare e cacciare via l’esercito romano che è

insediato nella città di Calares, l’attuale Cagliari, ma è

consapevole che da solo non può riuscirci, è fondamentale che tutti

i sardi siano uniti, che abitanti della costa e abitanti dell’interno

formino un’unica fazione, un unico popolo in grado di affrontare e

battere Roma.

Nell’isola

si trova Annone,

un consigliere di Cartagine che propone di chiedere aiuto a

Cartagine, ormai in guerra con Roma da anni; quest’ultimo parte

verso l’Africa a chiedere rinforzi, mentre Amsicora si

dirige verso l’interno dell’isola, per reclutare combattenti

dalla Gens Illienses, uomini forti e coraggiosi che pur di difendere

la loro terra si uniranno a quello che lo stesso Tito Livio

definisce Dux

Sardorum.

A

Calares intanto il pretore Q.

Mucio Scevola percepì

aria di rivolta e mandò un messaggio al Senato, informando

quest’ultimo che lui non era in grado di affrontare una possibile

ribellione, non solo per mancanza di forze militari, ma anche

perché si era ammalato (molto probabilmente di malaria. Il senato

rispose subito alla richiesta del governatore dell’isola, inviando

un nuovo comandante, il propretore Tito

Manlio Torquato con

al seguito una legione di 22.000 fanti e 1.200 cavalieri.

Allo

stesso tempo da Cartagine, di certo non per solidarietà ma per

riconquistarsi l’isola sottratta dai Romani, partì uno dei

Generali più noti, Asdrubale il calvo, con suo fratello Magone, 20

elefanti da guerra, 12.000 fanti e 1.500 cavalieri a bordo di 60 navi

da guerra, che a causa di una tempesta finirono alle Baleari,

ritarderanno di molto tempo il loro arrivo in Sardegna, nel porto di

Tharros.

Verso

lo scontro

Mentre

Asdrubale era in viaggio e Amsicora reclutava uomini presso il popolo

interno, a Cornus c’era Josto, il figlio del Dux Sardorum, con

l’incarico di attendere l’arrivo dei rinforzi; Tito Livio lo

descrivo come un ragazzo giovane, impulsivo e con la voglia di

combattere che, senza attendere nessun rinforzo cede alle

provocazioni di Tito

Manlio Torquato,

nel momento in cui parte da Calares con un contingente del suo

esercito.

Il

Generale romano vinse questa prima battaglia, ma si ritirò

immediatamente col timore di essere colto alle spalle da Asdrubale,

qualora quest’ultimo fosse sbarcato a Calares;

di conseguenza si ritirò subito nel suo accampamento, dove per la

prima volta nella storia militare vennero arruolati i marinai come

esercito terrestre.

Una

volta che Asdrubale sbarcò

nell’isola, molto probabilmente a Tharros,

si unì agli uomini reclutati da Amsicora formando un unico

esercito che affrontò la legione di Torquato in una zona che

corrisponde oggi all’attuale territorio di Decimomannu.

La

battaglia di Decimomannu

Tito

Livio racconta che la battaglia durò quattro ore e fu vinta dai

Romani; l’esercito punico, vista la ferocia del nemico, si ritirò

in anticipo, lasciando nel campo di battaglia i sardi, che a loro

volta, data l’impossibilità di vittoria, batterono in ritirata,

risalendo presso le loro montagne e portando con se Amsicora, che

nella notte si suicidò una volta appresa la notizia della morte del

figlio.

Lo

storico latino non fornisce nessuna informazione sulle perdite

romane, ma dà numeri dettagliati sulla fazione opposta, dicendo che

l’esercito sardo – punico perse circa 27.000 uomini tra cui

Josto, inoltre vennero fatti prigionieri 3.700 soldati, compresi

il Generale

Asdrubale e suo fratello Magone.

Come

da usanza romana, questi uomini furono portati nella celebrazione del

trionfo capitolino e furono venduti come schiavi, ma la punizione di

Roma nei confronti della Sardegna non terminò di certo con una

cerimonia trionfale; Torquato infatti punì le città sarde che

avevano partecipato alla ribellione imponendo pesanti

tributi in grano e denaro, impoverendo

cosi un’isola che ormai era già ai piedi della potente città che

velocemente stava iniziando la sua ascesa al potere del mondo allora

conosciuto.

Le

altre rivolte contro Roma

La

rivolta di Amsicora è quella più nota, poiché raccontata

dettagliatamente da Tito Livio, ma bisogna tener bene a mente che per

i romani fu molto difficile sottomettere la Sardegna, visto che

dovettero sedare ben otto rivolte.

Ad

esempio, nel 178 a.C il Pretore Ebuzio dichiarò

al Senato che in gran parte dell’isola vigeva la pace perché la

gente era ormai sottomessa al potere romano, ma non gli Iliensi, una

gente che non era stata sottomessa “gente ne nunc quiedem parte

pacata”, e qualche anno dopo i Romani riuscirono a vincere una

battaglia contro gli Iliensi che si erano uniti ai Balari, uccidendo

diversi uomini e ammucchiando e bruciando le loro armi in onore

al Dio Vulcano,

senza però riuscire a sottometterli del tutto.

I

Romani celebrarono l’ottavo trionfo il 15 Luglio 111 a.C, con il

proconsole Cecilio

Metello,

che dichiarò nei Fasti Trionfali Capitolini di quell’anno la

definitiva oppressione delle rivolte nella provincia.

La

Sardegna, per tutto il periodo di dominio romano, rimase divisa in

due parti, la Romània,

ossia la parte dell’isola completamente romanizzata, in cui la

legge e la cultura del popolo conquistatore era stata assorbita dai

sardi, e la Barbària,

la parte centrale dell’isola, la terra dei barbari, dei rivoltosi

Balari ed Iliensi che Roma non sottomise mai completamente,

mantenendo in vita, fino alla fine dell’età imperiale, i loro usi,

costumi, credenze ed economia agropastorale.

Commenti

Posta un commento